Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI - 2012)1, que prevalece como la fuente más completa sobre el stock aproximado de inmigrantes al haber sido diseñada específicamente para medir y caracterizar a esta población, un total de 524,632 personas que residían en el país habían nacido en el extranjero. Esta cifra equivalía al 5.4% de la población nacional para el año señalado. Dicha encuesta arrojaba que 458,233 personas habían nacido en Haití, reiterando la importancia de la inmigración haitiana como principal país de origen, que abarcaba el 87.3% del total de la población inmigrante. La inmigración haitiana representaba un 4.7% de la población total a nivel nacional mientras que la de otros países el 0.7%.2

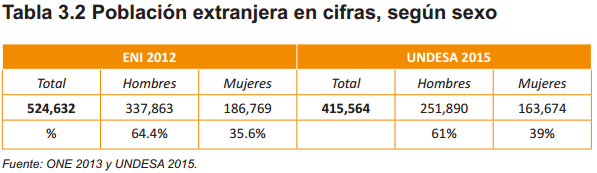

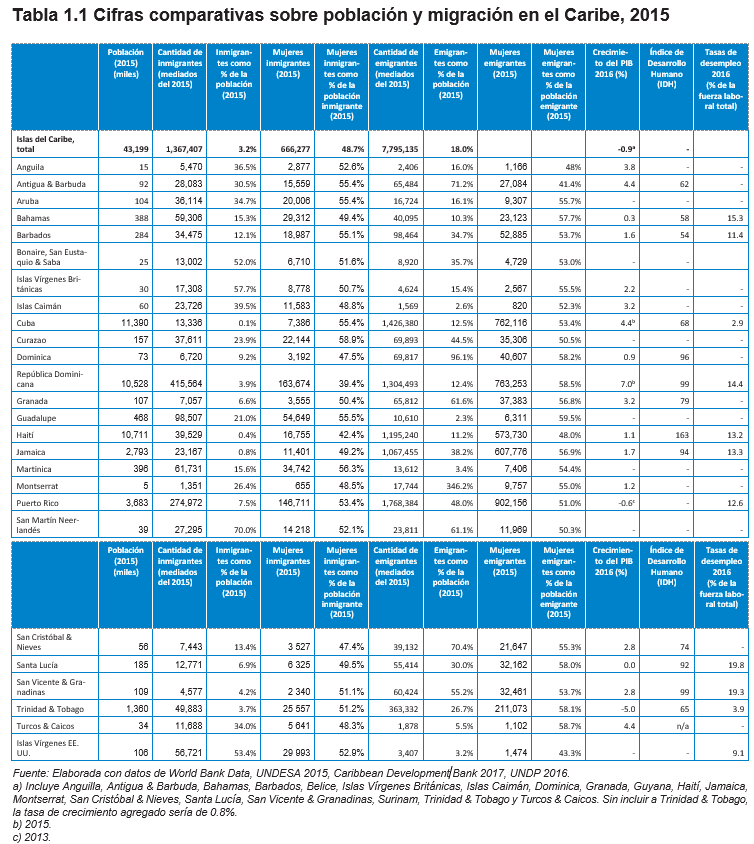

El volumen de la población extranjera, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA, por sus siglas en inglés)3, que como se indica en la Tabla 3.2 (ver también Tabla 1.1) arrojó un total de 415,564 personas, es menor que el que arrojó la ENI en 2012. Cabe destacar que se tiene prevista una revisión y actualización de la ENI - 2012 para el 2017.4 Sin embargo, UNDESA mantiene el mismo nivel de ranking que la ENI sobre los cuatro territorios emisores de inmigrantes más importantes que son en orden descendiente según sus datos: Haití (329,281), Estados Unidos (25,814), España (7,062) y Puerto Rico (6,083).

En ambos casos, se nota una marcada masculinización de la inmigración en su conjunto (ver tabla 3.2 abajo) que refleja sobre todo este sesgo en la inmigración haitiana hacia el país (ver Tabla 3.1). En efecto, tanto Haití como Cuba exhiben los índices más elevados de masculinización de sus emigrantes en la región.5

Sin embargo, se puede observar que mientras se puede presentar un perfil masculinizado hacia un destino, hacia otro puede predominar un rasgo más bien en sentido opuesto. Según el Proyecto de Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)6 adscrito a la División de Población de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), Haití presenta un perfil diferenciado por sexo en sus emigrantes de acuerdo al destino. Cuando el destino corresponde a los países de América Latina, el perfil es abrumadoramente masculino, siendo el más acentuado de toda la región, con 162,4 hombres por cada 100 mujeres en la ronda censal de 2010. Sin embargo, cuando los destinos son los Estados Unidos y el Canadá, el patrón es claramente feminizado (83,2). Los que se dirigen a España presentan un perfil similar al de la emigración hacia América Latina.7

Otro rasgo de la inmigración haitiana, sobre todo la de República Dominicana, que se destaca en el referido proyecto es el alto volumen de niños, niñas y adolescentes entre sus inmigrantes, de cara a otros países emisores.8

En relación a la niñez migrante en América Latina, se observa un considerable incremento en la Argentina, la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela. Entre éstos, el país que más incrementó el número de niñas y niños inmigrantes respecto a su población total de inmigrantes fue la República Dominicana, siendo destacable el hecho que un 99% de las niñas y niños haitianos/as residiendo en el extranjero se encontraban en este país. En relación a la niñez emigrante, aquellos países que presentan un mayor incremento de niñas y niños residiendo en el extranjero entre 2000 y 2010 son Haití, Paraguay y Colombia.

La evidencia ofrecida es novedosa. Los países y corredores en los cuales ocurren los mayores flujos migratorios de niñas y niños corresponden a Haití - República Dominicana, Colombia - República Bolivariana de Venezuela, Argentina - Paraguay y Nicaragua - Costa Rica; destacándose el caso de Haití y la República Dominicana, donde la cifra de niñez migrante posee un importante peso relativo en relación a los otros flujos. Asimismo, se observa un índice de masculinidad de niñas y niños mayor a 100%, es decir, en promedio, son más los niños que migran en América Latina. Claro está que nuevos datos, que podría arrojar la segunda ENI (2017) podrían servir para seguir indagando sobre estas tendencias a escala insular, en Hispaniola. Otro aspecto destacado por el referido estudio publicado recientemente por CEPAL y OIM9 en relación a las dinámicas de la migración intrarregional, es el protagonismo de los flujos procedentes de Haití y de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, durante las últimas rondas censales, los incrementos más elevados de emigrantes en la escala intrarregional recayeron en estos dos países: mientras Haití tuvo un aumento relativo de alrededor de 400% en el número de nacionales viviendo en un país distinto, en la República Bolivariana de Venezuela ese aumento fue de más de 100%.

El crecimiento del número de inmigrantes que tuvo la República Dominicana está asociado, en una gran medida, con la histórica inmigración desde Haití y posiblemente con la difícil situación por la que atraviesa ese país. Por otro lado, el debilitamiento de la República Bolivariana de Venezuela -si bien hasta inicios de la década de 2010 sigue siendo el segundo destino intrarregional- como país receptor en la región también tiene su base en dificultades de diverso cuño, en medio de procesos complejos que incluyen la migración de retorno de ciudadanos/as de países del cono sur (Chile, Argentina y Uruguay).

Inmigración venezolana en el contexto regional y hacia la República Dominicana

Tomando en cuenta el fenómeno reciente de la llamada nueva inmigración venezolana hacia RD, a continuación se señalan algunos factores que se distinguen en el contexto regional en esta relación.

Siguiendo a Martínez Pizarro y Orrego Rivera10, la República Bolivariana de Venezuela es el segundo país con mayor stock de inmigrantes en la región y, al mismo tiempo, registra un elevado crecimiento en su emigración. Durante décadas, el país fue uno de los focos más atractivos de la región, tanto para los países vecinos y del cono sur, como los tradicionales de ultramar: España, Italia y Portugal. Esto se reflejó en un aumento sostenido de inmigrantes desde la década de los años cincuenta, que tuvo su auge en la década de los años ochenta, cuando superó el millón de inmigrantes. Posteriormente se produjo un descenso leve, pero sostenido, hasta el año 2001. Los datos del último censo de 2011 revelan una recuperación de un 14% en el stock de inmigrantes.

A partir de los datos de las dos últimas rondas censales, en la República Bolivariana de Venezuela se marca un claro proceso de mortalidad, re-emigración y retorno de nacionales de aquellos países sudamericanos que anteriormente habían hecho crecer el volumen de inmigrantes conformado hasta entonces por los aportes de inmigrantes españoles, italianos y portugueses, que se establecieron a partir de la década de los años cincuenta en el país motivados principalmente por las oportunidades de empleo de un país en plena expansión económica que basaba su potencial en la explotación del petróleo.

Como hipótesis, se puede señalar que la República Bolivariana de Venezuela presenta una circunstancia migratoria peculiar que pudiese denominarse de “reemplazo inmigratorio” donde está cambiando la estructura de origen de los y las nacidos/as en el extranjero, y desde luego las proporciones de los mismos. Esta circunstancia, aunada a la emigración del último decenio, configura un espacio que plantea mucho debate.11

Los datos censales de la ronda de 2010 revelan que la República Bolivariana de Venezuela en los últimos diez años ha vivido una emigración que, si bien en volumen es de rango intermedio en la región y tiene pequeño impacto sobre la población nacional, sobresale por su crecimiento relativo. En la escala intrarregional los montos son menores que en los destinos extra -regionales, EE. UU. y España, donde la expansión también ha sido importante.12

Teniendo en cuenta la prolongada crisis política y económica venezolana que ha marcado los años posteriores a los últimos censos realizados, es posible que el volumen de su emigración se hubiese acelerado en años recientes, aunque hace falta datos estadísticos más actualizados para corroborarlo. Según el último estudio del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés), en el cual participaron investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), patrocinado por la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, Estados Unidos, la intención de emigrar en Venezuela alcanzó en el periodo 2016 - 2017 a 36,5% de sus habitantes, porcentaje que se eleva a 59% en jóvenes de 18 a 29 años.

A lo largo de este tema se analizan algunos datos más específicamente en relación con RD, en que una hipótesis es que esta inmigración venezolana viene siendo en la actualidad el segundo colectivo más importante (después de la inmigración haitiana), así reemplazando a la inmigración desde los EE. UU. en volumen. En este sentido, se espera que la ENI - 2017 arroje más pistas sobre las características de la nueva inmigración venezolana y su volumen.

Asimismo, en el tema sobre la evolución de las políticas migratorias se hace mención de algunas políticas en gestación de cara a este aumento sensible en la inmigración venezolana hacia República Dominicana. Cabe destacar que se puede aprender de las buenas prácticas de otros países que han recibido un volumen significativo de nuevos inmigrantes venezolanos en relativamente poco tiempo. Por un lado, se destaca la apertura de Colombia en 2016 respecto a necesidades de salud de personas desde el vecino país de Venezuela, en un contexto en que la frontera fue oficialmente reabierta en agosto de 2016.13

Por otro lado, si bien se ha elogiado las políticas del Perú y de Brasil, por haber introducido medidas especiales para la nueva inmigración venezolana a sus respectivos países, se sugiere también que en el caso de Brasil hace falta pasos más agiles y contundentes14 y que en el caso del Perú hace falta medidas menos temporales y más facilidades para personas en necesidad de protección especial.15 En ambos casos las personas migrantes concernidas requieren más información oportuna sobre la gama de opciones que podrían considerar para regularizar su estatus de manera sostenible.

Apuntes sobre la migración laboral durante 2016

En otro tenor y siguiendo el Instituto Nacional de Migración - RD16, en base a datos del Ministerio de Trabajo, para el año 2016 en República Dominicana había 13,226 personas trabajadoras inmigrantes integradas al sector formal. Los/as inmigrantes provenientes de Haití con el 37.6% componen la mayoría. A estos/as le siguen españoles/as y norteamericanos/as con 10.8% 10% respectivamente. En menor medida están personas provenientes de China, Argentina, Alemania, Inglaterra, Canadá, Brasil y Rusia, con cifras por debajo del 2%.

En relación a la población ocupada en el sector formal, por sexo, se observa una mayor participación de los hombres a través de las distintas nacionalidades, con excepción de la rusa. La mayor desigualdad laboral por sexo se muestra entre las personas de nacionalidad haitiana, entre las cuales el 88.6% de los hombres se encuentran empleados frente al 11.4% de las mujeres. Los inmigrantes que muestran mayor paridad, y por tanto menor desigualdad por sexo entre sí, son los canadienses, norteamericanos y chinos. Pues si bien entre estos los hombres aún representan la mayoría, las diferencias porcentuales son poco significativas.

La población trabajadora inmigrante del sector formal se concentra en las regiones con provincias industrializadas y de mayor concentración poblacional, siendo la región Ozama o Metropolitana la principal albergadora, con el 47.4% de los/as inmigrantes ocupados/as. A ésta le sigue la región Yuma (21.4%), Cibao Norte (11%) y Cibao Noroeste (10.9%). Esta concentración en las regiones conformadas por las provincias de mayor asentamiento poblacional está relacionada con el tipo de ocupación a la que se dedican, y que incluyen principalmente los sectores de servicios, construcción y administrativo.

Actualmente, la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, también maneja varias bases de datos, entre ellas el SIRLA y el SISCONE. Las informaciones relevantes se encuentran en el siguiente tema del anuario, así como otros progresos vinculados al acceso a la seguridad social para trabajadores/as extranjeros/as, incluyendo como corolario al PNRE.

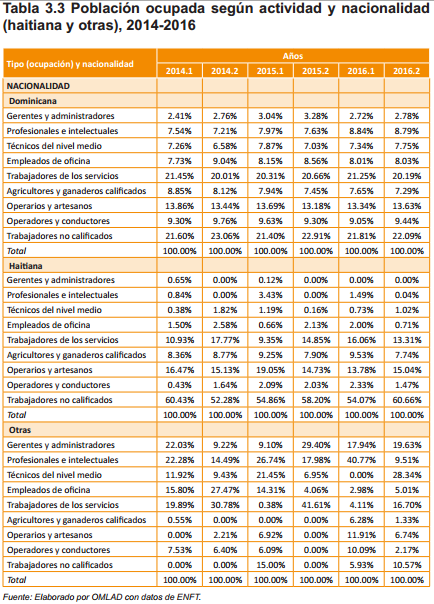

Por último, la Tabla 3.3 muestra la población ocupada por tipo de ocupación según nacionalidad, observando las tendencias en los últimos tres años.17 Hay varias tendencias que perduran, notablemente que el grueso de la población haitiana ocupada se encuentra en trabajos no calificados. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2016, la población haitiana fue ocupada así en un 60.66% (de cara a 22.09% de la población dominicana y 10.57% de la población extranjera no haitiana). Por otra parte, en el contexto rural se observa que, en el renglón de agricultores y ganaderos calificados para el segundo semestre de 2016, hay prácticamente paridad entre la población haitiana (7.74%) y la población dominicana (7.29%), mientras que la población extranjera no haitiana solamente registra un 1.33%. Pero para ese mismo semestre, la población extranjera no haitiana arroja una ocupación de un 19.63% en el renglón de gerentes y administradores en contraste con la población haitiana que no figura del todo en este renglón y la población nativa que arroja un 2.78%.

Referencias

1 Oficina Nacional de Estadística (ONE). 2013. Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana. ENI-2012. Informe General. Santo Domingo: ONE, UNFPA.

2 ONE. (2013).

3 UNDESA (2015). Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Disponible en http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml

4 La segunda encuesta ENI (ONE 2017) tendrá lugar en el segundo semestre de 2017 con la misma metodología. Pretende arrojar datos sobre la primera y segunda generación de personas nacidas de migrantes en República Dominicana (y no solamente la primera generación como se hizo en la encuesta ENI anterior).

5 Martínez Pizarro, J. y C. Orrego. (2016). Nuevas Tendencias y Dinámicas Migratorias en América Latina y el Caribe. CEPAL-Serie Población y Desarrollo. No. 114. Símbolo ONU: LC/L.4164. Santiago de Chile: CEPAL-Naciones Unidas. Disponible en http://repositorio.cepal.org/handle/11362/

6 El proyecto de investigación de IMILA del CELADE, incluye los 20 países de América Latina más los Estados Unidos, el Canadá, España y el Japón como destinos relevantes. Busca examinar los cambios de la migración intrarregional entre las rondas censales de 2000 y de 2010. Ello se realiza para los países que disponen de esos datos en ambos censos, como lo es el caso de RD. Tradicionalmente, la emigración desde la región ha sido el objeto privilegiado de estudios, debates y negociaciones, lo cual seguramente debiera compartirse con la migración intrarregional.

7 Martínez y Orrego. (2016).

8 Ibíd.

9 Ibíd.

10 Ibíd.

11 De la Vega, I. y C. Vargas. (2014). “Emigración intelectual y general en Venezuela” en Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos, y Culturales de la Ciencia y la Tecnología. N° 1. Mérida: Universidad de los Andes.

12 Martínez Pizarro, J., V. Cano y M. Soffia. (2014). Tendencias y Patrones de la Migración Latinoamericana y Caribeña hacia 2010 y Desafíos para una Agenda Regional. CEPAL-Serie Población y Desarrollo. N° 109. Símbolo ONU: LC/L.3914. Santiago de Chile: CEPAL-Naciones Unidas. Disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37218/S1420586_es.pdf?sequence=1

13 Acento.com.do. (2016b). “Colombia abre sus hospitales a mujeres de Venezuela que cruzan frontera para dar a luz”. Acento.com.do. 24 de noviembre, http://acento.com.do/2016/actualidad/8404488-colombia-abre-hospitales-mujeres-venezuelacruzan-frontera-dar-luz/

14 Mahlke, H. y L. Yamamoto. (2017). “Venezuelan Displacement. A Challenge to Brazil” en Forced Migration Review. Vol. 56. Oxford: Refugee Studies Centre, University of Oxford. Disponible en http://www.fmreview.org/latinamerica- caribbean/mahlke-yamamoto.html

15 Parent, N. 2(017). “Falling Short of Protection. Peru’s New Migration Scheme for Venezuelans”. Forced Migration Review. Vol. 56. Oxford: Refugee Studies Centre, University of Oxford. Disponible en http://www.fmreview.org/latinamerica-caribbean/parent.html

16 INM-RD. (2017). “Emigración dominicana: características demográfias y socioeconómicas”. 15 de marzo, disponible en http://inm.gob.do/index.php/noticiasinternas/item/116-migracion-dominicana-y-participacion-por-sexo.%20Extra%C3%ADdo%20el%2015%20de%20julio,%202017

17 Banco Central de Republica Dominicana (BCRD). (2017). Encuesta Nacional Contínua de Fuerza de Trabajo. Disponible en https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/mercado_trabajo/encft/