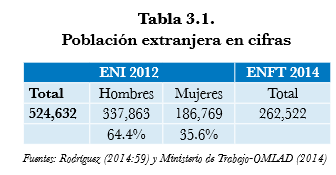

En 2012, la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)1, primera encuesta especializada en la materia, arrojó que el volumen de la población extranjera del país correspondía a 524,632 personas. Por su parte, en 2013 la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) del Banco Central desglosada por nacionalidad por el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD) que auspicia el Ministerio de Trabajo (MT) estimó la población extranjera en el segundo semestre de ese año “en 308,667 personas”.2

Para el 2014, los datos más actualizados disponibles son los de la ENFT (ver Tabla 3.1) que arrojó que la población extranjera del país correspondía a 262,522 personas, es decir, una reducción de 14.39% respecto a la cifra estimada el año anterior. Del total de población estimado, 213,910 personas son de nacionalidad haitiana y 48,612 de otras nacionalidades.3

Además, el total de personas extranjeras correspondería a un 2.6% de la población nativa del país en 2014, estimada esta última por la misma encuesta en 10,074,505 personas.5 Este dato contrasta con el porcentaje arrojado por la ENI - 2012 que estimó en 5.4% el volumen de la población extranjera respecto a la población del país, considerada para entonces en 9, 176,940 personas.6

Rodríguez7 señala la relevancia de los estudios complementarios a la ENI - 2012 auspiciados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Unión Europea. Como se podrá observar a continuación, estos estudios se refieren a las características de la población extranjera, su perfil sociodemográfico, los sectores donde tiene presencia, los aportes que hace a la economía, sus ingresos y gastos, entre otros, los cuales contribuyen a una caracterización más completa y actualizada sobre la población inmigrante.

En cuanto al perfil de la población inmigrante, Lozano8 observa que “Se trata de una inmigración con un perfil esencialmente joven, pues los datos indican que un 77% de los inmigrantes eran jóvenes (35.1%), entre 10 y 19 años, o adultos- jóvenes (42.1%) entre 20 y 29 años”. En cuanto al sexo, el 58% correspondía a hombres y el 42% a mujeres. Según el mismo autor, “a la hora de su ingreso al país, el 58% de los inmigrantes eran hombres. El predominio masculino se expresa sobre todo en la inmigración haitiana, donde el 65% eran hombres”.9

Por otra parte, Vargas10 destaca la desigualdad salarial entre hombres y mujeres jóvenes, como sigue:

En el caso de la población juvenil inmigrante, se confirma la desigualdad de los niveles salariales entre hombres y mujeres, a causa de que los jóvenes haitianos perciben un ingreso promedio mensual de RD$8,457, más de dos veces el ingreso promedio mensual de las jóvenes que es de RD$4,028; al mismo tiempo los inmigrantes no haitianos tabulan una renta de RD$37,130, más del doble del ingreso de las mujeres del mismo grupo, que llega sólo a RD$16,944.

En cuanto al perfil educativo de la población inmigrante, “el 8.2% no tenía ningún nivel de escolaridad, y el 43.8% sólo alcanzaba el nivel de primaria. Entre los inmigrantes haitianos, el 13% no tenía ningún grado de escolaridad y el 47.5% sólo alcanzaba al nivel de primaria”. De éstos, “un 25% alcanzaba los niveles secundarios (20.9%) y universitarios (5.6%)”.11

Sobre el lugar donde vive la población inmigrante se nota un predominio de las urbes, aún en las provincias, como sigue:

La población inmigrante se concentra sobre todo en los grandes centros urbanos (36.7%), sobre todo los inmigrantes de otros países (53%), aunque también la inmigración procedente de Haití hoy día se concentra sobre todo en las zonas urbanas de mayor nivel poblacional, o en el resto urbano (42.6%), aunque todavía un importante 33% de inmigrantes haitianos se concentra en las zonas rurales.12

Por otro lado, Lizardo y Gratereaux13 destacan los sectores que ocupan el trabajo de los y las inmigrantes como se indica más abajo:

En el caso de la población ocupada nacida en Haití, el 62% está ocupada en agricultura (36%) y construcción (26%), en comparación con el 21% de la población ocupada total del país en dichos sectores. De la misma manera, sólo el 7% de los inmigrantes ocupados nacidos en otros países están trabajando en los sectores de agricultura y construcción, más bien ellos se concentran en los sectores de servicios y comercio.

En relación a estas cifras sobre la inserción laboral de los y las inmigrantes de nacionalidad haitiana, Lozano14 considera que “la agricultura, pese a todo, sigue atrayendo mano de obra en la República Dominicana y desde Haití viene una importante cuota de inmigrantes que se dirigen hacia ese sector” y que proviene de muchos puntos, “pero sobre todo, de la propia agricultura haitiana”. Dicho sector es clave para entender el fenómeno de la migración haitiana en su conjunto:

La agricultura dominicana está nutriendo el trabajo precario de las ciudades y por ello desplaza mano de obra hacia actividades de servicios y ventas al detalle en las zonas urbanas, pero el sector agropecuario continúa requiriendo mano de obra barata, la cual provee la inmigración de trabajadores haitianos.15

Lo que se observa de este análisis es la relevancia de la inmigración proveniente de Haití no sólo para la agricultura sino también para el sector de servicios, según sea el caso de hombres o de mujeres como se indica a continuación:

En la medida en que la inmigración es más reciente pierde importancia la agricultura y ganan fuerza los servicios. Sin embargo, lo que realmente gana fuerza en la inmigración contemporánea son las ocupaciones elementales. Lo afirmado es muy acentuado entre los hombres, que tienden a concentrarse en la medida que la inmigración se hace más reciente, en ocupaciones elementales. Por otro lado, la agricultura pierde significativamente importancia en las tendencias de la inmigración a lo largo de todo el período, aunque en el período más reciente hay una cierta recuperación entre los inmigrantes masculinos. Entre las mujeres las ocupaciones elementales también aumentan en importancia, en la medida en que nos acercamos a la fase más contemporánea. En este caso la agricultura pasa a tener una importancia secundaria. En todo el proceso las actividades de servicios y ventas mantienen una gran y acentuada concentración de mano de obra.16

Por otra parte, Lizardo y Gratereaux17 destacan los ingresos mensuales de la población nativa en comparación con aquella de origen extranjero:

Los trabajadores de origen extranjero reciben un promedio mensual de RD$12,441.2 (el 78.1% de los ingresos de la población ocupada total), mientras que los trabajadores nacidos en Haití reciben RD$10,261.7 (el 64.4% del recibido por el total de trabajadores). Por su parte, los trabajadores nacidos en otros países son quienes reciben mayores ingresos, ya que perciben el 246.8% del ingreso promedio que obtiene la población ocupada total en el país (unos 39, 317,8 pesos dominicanos).

Asimismo, en cuanto a los aportes de los y las inmigrantes a la economía, estos autores18 sostienen que:

La población de origen extranjero aporta el 7.5% (161,560 millones de RD$) del valor agregado de la economía, mientras que la población nacida en Haití aporta el 5.4% (115,920.9 millones de RD$) del valor agregado de los bienes y servicios producidos en la economía dominicana en 2012. Por su parte, los trabajadores inmigrantes nacidos en otros países y los descendientes nacidos en República Dominicana de padres extranjeros aportarían el 0.8% y 1.3% del total de valor agregado producido en la economía respectivamente.

Para estos mismos autores señalados, los niveles de productividad encontrados en los diferentes grupos de población extranjera en el país, “podrían indicar que existe cierta discriminación salarial en contra de trabajadores nacidos en Haití”19, ya que según su análisis:

La productividad media de la fuerza laboral de origen extranjero es mayor en los sectores de manufactura, hoteles, bares y restaurantes y en el sector de transporte y comunicaciones. Por su parte, la productividad media de los trabajadores ocupados nacidos en Haití es menor precisamente en los sectores donde predomina la mayor cantidad de inmigrantes haitianos, es decir, las ramas de agricultura, ganadería y el sector construcción. Esto último se debe a las diferencias salariales con relación a la población ocupada total, lo que podría indicar que existe cierta discriminación salarial en contra de trabajadores nacidos en Haití.20

En cuanto al gasto en salud, Guerrero et al.21 indican lo siguiente:

El índice de consultas por cada mil habitantes de origen extranjero que utilizaron los servicios de salud del Estado fue de 344.6, en tanto que el índice para el país en el año 2012 fue de 1,213.3 (OPS, Indicadores básicos de salud en la República Dominicana, 2012). Lo que significa que hay 3.5 veces más consultas en la población general que en la población de origen extranjero.

En lo referente al acceso a la seguridad social, Lozano22 ofrece una serie de hallazgos sobre las condiciones sociales de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en RD, como sigue:

El primer aspecto que debe destacarse es el muy bajo nivel de inclusión en el sistema de seguridad social del conjunto de la población involucrada: apenas un 8.4% está vinculada al mismo. El segundo elemento que debemos apreciar es el también bajo acceso a los mecanismos de seguro de salud, donde apenas a un 15.5% se le pagan los días de enfermedad y sólo 14.6% tiene seguro de salud. El tercer aspecto relevante es el bajo acceso a beneficios sociales como vacaciones pagadas (21.2%), y pago de horas extras (21.7%).

Por último, Maguid23 ofrece informaciones sobre las diferencias de género en el envío de remesas desde la República Dominicana hacia Haití:

El 79% de los haitianos y el 59% de los nacidos en otros países envían ayuda cuando tienen a su cónyuge en su país. En el caso de la población haitiana, si bien ambos sexos envían remesas cuando tienen a la pareja lejos, son los hombres los que en mayor pro- porción envían remesas a sus parejas (82% frente a 51% de las mujeres).

Referencias:

1 Oficina Nacional de Estadísticas República Dominicana (ONE). (2013). Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana ENI-2012. Versión resumida del Informe General. Santo Domingo, RD: ONE.UNFPA. Disponible en: http://media.onu.org.do/ONU_DO_ web/596/sala_prensa_publicaciones/ docs/0321395001368132272.pdf

2 Rodríguez Grullón, A. (2014:60). Estado del arte de las migraciones que atañen a la República Dominicana 2013. Santo Domingo, RD: OBMICA. Disponible en: http://www.obmica.org/images/Publicaciones/Informes/Rodriguez%202014%20Estado%20del%20arte%20migracion%202013%20v%20web.pdf

3 Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD). (2014). Santo Domingo: Ministerio de Trabajo RD. Disponible en: http://www.omlad.gob.do/ Estad%C3%ADsticasLaborales.aspx

En 2014, la ENFT fue la única encuesta que ofreció cifras sobre la población extranjera del país. Como su nombre lo indica abarca solamente a trabajadores/as extranjeros/as por lo que como toda encuesta tiene un valor aproximativo, dado el subregistro que pudiese implicar dadas las dificultades para cuantificar a personas insertadas a los sectores formal e informal del mercado de trabajo, entre otros factores.

4 Ibíd.

5 Ibíd.

6 ONE. (2013).

7 Rodríguez (2014:63).

8 Lozano, W. (2013). Inmigración, género y mercado de trabajo en la República Dominicana. Santo Domingo, RD: UNFPA. Disponible en: http://countryoffice.unfpa.org/dominicanrepublic/drive/Inmigracion MercadodetrabajoENI.pdf

9 (Ibíd.:26).

10 Vargas, L. (2013:44). Características y análisis comparativo entre jóvenes inmigrantes y de origen inmigrante en República Dominicana. Santo Domingo, RD: UNFPA. Disponible en: http://countryoffice.unfpa.org/dominicanrepublic/drive/Ana%A1lisis_Comparativo_Jovenes_ENI.pdf

11 Lozano (2013:27).

12 (Ibíd.:27).

13 Lizardo, J. & C. Gratereaux. (2013). El aporte de los trabajadores inmigrantes a la actividad económica en la República Dominicana: una primera aproximación. Santo Domingo, RD: UNFPA. Disponible en: http://countryoffice.unfpa.org/dominicanrepublic/drive/AportealaActividadEconomicaENI.pdf

14 Lozano (2013:57).

15 (Ibíd.:58).

16 (Ibíd.:63).

17 Lizardo (2013:21).

18 (Ibíd.: 25).

19 (Ibíd.:26).

20 Ibíd.

21 Guerrero, E., Y. Donastorg & A. de los Santos. (2014). Características y análisis de salud de la población de origen extranjero. Santo Domingo, RD: UNFPA. Disponible en: http://countryoffice.unfpa.org/dominicanrepublic/drive/AnalisisSaludPoblacionExtranjera.pdf

22 Lozano (2013:90).

23 Maguid, A. (2013:63). Familia, Migración y Género. Santo Domingo, RD: UNFPA. Disponible en: http://countryoffice.unfpa.org/dominicanrepublic/drive/Familia-Migracion-Genero.pdf

Citación sugerida:

Riveros, N. et al. 2015. Estado del arte de las migraciones que atañen a la República Dominicana 2014. OBMICA. Santo Domingo: Editora Búho.